“Em mim todas as coisas estão enfiadas como pérolas em um fio.” (VYASA)

Resumo

O sítio de arte rupestre das Itaquatiaras do rio Ingá, reúne representações em baixo relevo na composição de grandes painéis de arte rupestre associado à tradição Itaquatiaras que, dominou um ambiente natural formado por rochas e água, transformando-o para fins sociais, sagrados, culturais e artísticos com um padrão estético particular em técnica de expressão e de conceitos simbólicos. A beleza e a complexidade das Itacoatiaras do Ingá parecem exigir do arqueólogo respostas que, dificilmente poderia dar. Por isso, muitas hipóteses foram levantadas por eruditos, pseudocientistas e estudiosos do mundo inteiro, estendendo a fama da Pedra do Ingá pelo místico e criando muitas relações entre as Itaquatiaras e as comunidades da região. A pesquisa teve como objetivos analisar as diversas concepções sobre a ornamentação das Itaquatiaras do Ingá, discutindo os aspectos místicos, sagrados e científicos envolvidos nessas suposições, estabelecendo relações entre os signos da Pedra do Ingá e outras inscrições da arte rupestre conhecida no Nordeste do Brasil. A metodologia consistiu de um levantamento bibliográfico, na leitura, análise dos textos, redação e elaboração de uma produção textual que, possibilitou a discussão dos achados e a elaboração de uma conclusão que, sem negligenciar o caráter científico desse desfecho, buscou não negar o valor da imaginação na elucidação da pré-história nordestina e brasileira.

Palavras-chave: Pré-história, mitos, ciências, arqueologia, Ingá.

1 Introdução

Como conjunto gráfico homogêneo na técnica, na organização do espaço gráfico e, na iniludível mensagem que o painel gravado transmite, os petróglifos das Itaquatiaras do Ingá são um caso único, pelo uso peculiar de representações em baixo relevo na composição de grandes painéis de arte rupestre, os quais revelam o gênio criativo de um grupo humano associado à tradição Itaquatiara[1] que, dominou um ambiente natural formado por rochas e água, transformando-o para fins artísticos, sociais, culturais e sagrados, manifestando um padrão estético singular em técnica de expressão e de conceitos simbólicos (IPHAN, 2020[2]; MARTIN, 2013; PESSIS et al., 2019).

As

pesquisas arqueológicas no interior do Nordeste brasileiro têm confirmado a

importância que essa região exerceu sobre inúmeros grupos humanos que a

ocuparam. Nos abrigos sob rochas da região, esses grupos pintaram suas paredes,

fizeram suas fogueiras para assar seus alimentos, enterrarem seus mortos e

também gravaram em pedras no leito de rios e riachos. Esse patrimônio cultural

tem fornecido rico material para a constituição da memória desses grupos

humanos no campo de estudo da arqueologia (BRITO, 2013[3]).

A educação patrimonial pode usar lendas e mitos para promover a cidadania sobre o patrimônio arqueológico nas memórias e identidades da comunidade local e da sociedade, colaborando para que a memória permaneça viva e o patrimônio preservado. O processo de apoderação do patrimônio cultural busca compreender as memórias sociais que permeiam os bens culturais e a percepção desses, pelas comunidades contemporâneas locais. A construção dessa noção de patrimônio cultural, intensifica o reconhecimento das identidades sociais, seja pela socialização entre comunidade, pesquisadores e instituições, como também pelas ações de preservação dos bens patrimoniais, a materialidade do espaço e o sentimento de segurança e apesar da importância do turismo arqueológico para a economia da população local, as ações de apropriação do patrimônio cultural devem ser sistemáticas envolvendo questões como memórias, identidades, informações e conhecimentos para que, tal patrimônio seja percebido como elemento cultural, parte da história e dos antepassados da comunidade e não apenas como um fator econômico e mercadológico (CATOIRA & AZEVEDO NETO, 2018).

Kiyotani,

Arruda & Tavares (2015) sugeriram o arqueoturismo para a Pedra do Ingá,

como uma alternativa para viagens motivadas pelo desejo de conhecer aspectos de

culturas passadas, entretanto, identificaram e apontaram deficiências na

estrutura física e de informação, não somente no sítio, mas também na qualidade

dos serviços de alimentação, hospedagem e transporte para o turismo

arqueológico no Ingá.

Esse texto é a proposta de estudo e pesquisa

para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – no Bacharelado em

Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB - e teve como objetivo geral analisar as

diversas concepções sobre a ornamentação das

Itaquatiaras do Ingá, sua autoria, a

época em que isso se deu, as técnicas utilizadas para burilar o bloco de

gnaisse e o significado dos glifos, discutindo os prováveis aspectos místicos,

sagrados e científicos envolvidos nessas suposições e como objetivos

específicos, buscou revisar e analisar o que foi descrito ao longo dos séculos acerca das

inscrições das Itaquatiaras do Ingá, estabelecendo relações entre os signos da

Pedra do Ingá e outras inscrições da arte rupestre conhecidas no Nordeste do Brasil.

A metodologia adotada consistiu na realização de um levantamento bibliográfico sobre o tema, na leitura e análise dos textos e na redação e elaboração de uma produção textual que, possibilitasse a discussão dos achados e a elaboração de uma conclusão que buscasse não negligenciar o caráter científico desse desfecho, porém sem negar o valor da imaginação na elucidação da pré-história nordestina e brasileira.

[1]

Na arqueologia, a

classificação em tradições é a forma operacional que os arqueólogos usam para

separar e identificar as formas de apresentação gráfica utilizadas pelos

diversos grupos étnicos pré-históricos no tempo e no espaço. As gravações perto

ou no leito dos rios nordestinos têm sido agrupadas na tradição Itaquatiara, discutidas mais adiante.

[2] Informação eletrônica, ausência

de páginas.

[3] Vanderley de Brito é pós-graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba e sócio fundador da sociedade Paraibana de Arqueologia. Desde 2001 se ocupa no estudo da cultura Itacoatiara na Paraíba, percorrendo o território paraibano em busca de inscrições rupestres, esmiuçando a bibliografia sobre o assunto para escrever um livro.

2. A arqueologia pré-científica

2.1 A tradição bíblica e o mito fenício

A

pesquisa arqueológica brasileira nasceu no século XIX à sombra de viajantes,

naturalistas, botânicos, geólogos, antropólogos e paleontólogos estrangeiros,

enviados por seus países para o enriquecimento das coleções dos museus europeus

e também de estudiosos de sociedades primitivas. Como nos demais países de

tradição cristã, o estudo da pré-história no Brasil, no período pré-científico,

está também atrelado à rigidez da cronologia bíblica e dessa forma, o que

aconteceu está na Bíblia e o que não está na Bíblia, simplesmente não

existiu. Depois que, em 1537, a bula do

Papa Paulo III, definitivamente estabeleceu que os indígenas americanos também

eram filhos de Deus e tinham direito à salvação eterna, nasce as bases de uma

arqueologia mitológica, apoiada na Bíblia, particularmente em algumas passagens

do Antigo Testamento que, falam de navegações demoradas a lugares não

claramente identificados, junto com a necessidade de situar os indígenas

americanos dentro dos tradicionais episódios bíblicos da arca de Noé e das

tribos perdidas de Israel. Assim, a arqueologia pré-científica até o século

XIX, na realidade, teve sua origem no desejo de descender as culturas indígenas

americanas às civilizações mediterrâneas, especialmente pelos missionários que,

ansiavam por uma explicação bíblica e pós-diluvial que justificasse a presença

humana nas Américas. Esse desejo de

origens e de um passado heroico, está latente em todos os povos, razão da fama

do mito da Atlântida e de seus habitantes. Tudo isso, possibilita classificar

as influências míticas na história da Arqueologia brasileira em três fases:

mitos heroicos, relatos de missionários, viajantes e aventureiros e a moderna

pesquisa científica. Todo esse mundo mítico fantástico, paralelo ao início da

pesquisa científica, é especialmente significativo no Nordeste e em decorrência

disso, os fenícios, os gregos ou mesmo os israelitas, deveriam ser os antigos

ascendentes dos povos originários encontrados pelos europeus, porém,

desgraçadamente já em fase de regressão cultural. Na interpretação mítica das

origens pré-históricas brasileira pode-se distinguir três tendências

dominantes: a interpretação dos textos bíblicos, as navegações dos fenícios e o

mito da Atlântida que, está relacionado com a Ilha Brasil e a lenda das Sete

Cidades (MARTIN, 2013).

Martin

(2013) apresentou passagens do Antigo Testamento - I Reis 10:11-22, - I Reis

22:49, II Isaías 2: 16, Jonas 1:3, Ezequiel 27:12 - que, falam dos navios de

Hirão e Salomão que iam a Ofir e Társis e de três em três anos, voltavam

“trazendo grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas”, ou

“prata, marfim, bugios e pavões”, e também “prata, estanho, ferro e chumbo”.

Em

1869 dom Henrique Onffroy de Thoron lançou o livro “Antiguidade da navegação do

oceano. Viagem dos navios de Salomão ao rio das Amazonas, Ophir, Tardschiscli, Parvaira”,

traduzido para o português e publicado em Manaus em 1876; nele Thoron

argumentou que o Rei Salomão haveria navegado pelo rio Amazonas, embasando-se

em Sólon que, recebeu dos sacerdotes egípcios com riqueza de detalhes, todo o

conhecimento sobre o império marítimo da Atlântida, sua invasão e destruição e

também, baseando-se nos diálogos descritos por Platão (2012) entre o seu avô

Crítias e Timeu, no século IV a.C., nos quais a posição da grande ilha de Atlântida

no oceano, é indicada em frente ao estreito de Hércules, ou Gades e em seguida,

atrás desta, apontou as numerosas ilhas agora chamadas de Antilhas e depois

destas, segundo Crítias, “está a grande terra firme... um verdadeiro

continente” (THORON, 1905).

Thoron

(1905) também citou que segundo Platão (2012), a esquadra dos atlantes era

composta de vários milhares de navios, para ele “as provas da navegação do

oceano” por povos cuja antiguidade remonta o cataclisma da Atlântida e continua

dizendo que, Aristóteles também descreveu uma região fértil, abundantemente

regada e coberta de florestas, que fora descoberta pelos Cartagineses “além do

Atlântico” e concluiu que, o diálogo entre Crítias e

Timeu refere-se as Américas e para que não haja dúvidas, Platão acrescentou

que, atrás desta terra firme, está o “grande mar”.

Thoron

(1905) descreveu sua certeza de que os povos dos grandes continentes se

conheceram antes da época fenícia e que, antes dos fenícios, os dois oceanos e

a América eram conhecidos dos atlantes e dos egípcios, sendo que, os antigos

egípcios e os pelasgos seriam, na verdade atlantes americanos.

Thoron

(1905) resumiu que, depois de haver-se baseado em historiadores, para

demonstrar que os povos da antiguidade navegavam pelos oceanos e conheciam a

América, fez ainda conhecer que palavras hebraicas se misturaram aos dialetos

dos indígenas e que, essa troca de vocábulos entre nações de continentes

diversos, é a prova de que os hebreus e os fenícios viajavam pelo rio das

Amazonas, o qual recebeu desses navegantes o nome de “Salomão”[4].

Assim, como está descrito na Bíblia, o rei Salomão pleiteava marujos a Hiram, rei de Tiro, para que seus navios

navegassem pelo rio das Amazonas até às cidades de Ophir, Tarschisch e Parvaim, onde

se abasteciam com ouro e pedras preciosas.

Thoron

(1905) defendeu em seu livro que:

Os

monumentos com inscrições e esculturas na pedra dura, provam que instrumentos

de ferro e de aço serviram para gravá-las, pois em nenhuma parte da América

teriam sido descobertos vestígios de fábrica de ferro e, apenas o cobre estava

em uso. Artistas e operários estrangeiros, teriam contribuído para a construção

e o embelezamento dos edifícios (THORON, 1905).

Por outro lado, Brito (1988, p. 41)

escreveu que, em 1882, o americano Ignatius Donnatelly dedicou-se à pesquisa do

continente perdido e escreveu o livro “Atlântida, um mundo antediluviano” tendo

afirmado que através do tempo:

A

Atlântida tornou-se uma nação poderosa e de grande população que, expandindo-se

para a costa do golfo do México, para o rio Mississipi e Amazonas, costa do

Pacífico da América do Sul, Mediterrâneo, costa ocidental da Europa e da

África, o Báltico, o Mar Negro e o Mar Cáspio, povoou esses locais, que foram,

portanto, habitados por gente civilizada (BRITO, 1988, p. 41).

Para Donnatelly,

a catástrofe que destruiu completamente a ilha:

Levou algumas pessoas a fugirem em

barcos e jangadas, levando para as nações a leste e oeste a narrativa da

terrível catástrofe que, permanece até nossos dias, nas lendas de inundação e

diluvio de diversos povos do Velho e do Novo Mundo (BRITO, 1988, p. 41).

[4] Rio Solimões foi o nome dado por cronistas ibéricos na época do descobrimento, ao trecho superior do rio Amazonas no Brasil, desde sua confluência com o rio Negro até a tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. As razões da alcunha ainda são incertas, mas é sabido de uma nação ameríndia vulgarmente denominada por cronistas lusófonos de Soriman, corrompida como Solimao ou Solimum, em referência ao veneno utilizado nas pontas de flechas e dardos destes povos, deu a este trecho o nome do rio e região do estado do Amazonas. Nas proximidades de Manaus, o rio Negro encontra-se com o rio Solimões, formando o fenômeno natural do encontro das águas, onde as águas barrentas do Solimões não se misturam com as águas do Rio Negro. Depois da união dos dois rios, o rio recebe o nome de rio Amazonas, em território brasileiro.

Na década de 1950, Marcel Homet, pesquisador francês

assegurou que há uma linguagem fálica nas inscrições do Ingá, produzida por uma

civilização magdaleana, descendente de povos de um suposto continente

desaparecido entre o Velho e o Novo Mundo, chamado Atlântida (BRITO, 2013).

Em 1957, Amilcar Quintela Junior no livro

“Atlântida”, um poema épico dividido em doze cantos, sugeriu que o monumento do

Ingá revela a epopeia de Raguemá, um

herói civilizador das Américas nos tempos faraônicos. A Pedra do Ingá seria a

tumba de Raguemá (BRITO, 2013).

No

entanto, a versão mais propagada para as inscrições das Itaquatiaras do Ingá,

defende que teriam sido náufragos fenícios os autores das famosas

inscrições. Para Martin (2013, p. 19) o

mito fenício brasileiro nasceu com as lendas da Ilha Brasil, das Sete Cidades e

de outras fantasias, pois as navegações mediterrâneas além das colunas de

Hércules, no estreito de Gibraltar, estão relacionadas com as viagens

comerciais dos fenícios ao Ocidente através da rota dos metais, iniciadas a

partir do século IX a.C. e que, percorreram parte do noroeste da África, o

norte da Península Ibérica, a Cornualha e talvez as ilhas Britânicas, mas com o

descobrimento das Américas, o imaginário daqueles navegadores do além mar,

criou asas.

De

acordo com Brito (2013, p. 37) a pedra angular do mito fenício brasileiro é o

relato do grego Diodorus Sículo que, viveu no século I a.C. e, registrou que,

navegadores fenícios cruzando o oceano, chegaram a uma grande terra fértil e de

clima delicioso, por volta de 500 a.C.; com base nesse documento, quem primeiro

defendeu a presença de fenícios em terras brasileiras foi o padre jesuíta Simão

de Vasconcelos, no século XVII, atraindo diversos simpatizantes, como o padre

Inácio Rolim e o naturalista Jacques Brunet que, reconheceram analogias entre

os sinais nas gravuras rupestres e letras do alfabeto fenício.

Contudo,

o excêntrico e visionário austríaco, Ludwig Schwennhagen, foi sem dúvida, o

mais criativo e pitoresco defensor do mito fenício, percorrendo os sertões do

Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí nas décadas

de 1910 e 1920, sempre em busca de perdidas civilizações mediterrâneas e

desaparecendo, um dia, sem deixar vestígios. O “Doutor Loudovico Chove n’água”,

como era tratado pelos seus amigos sertanejos incapazes de pronunciar seu nome

corretamente, o gringo calmo, grandalhão e professor de História que gostava de

beber cachaça e andava estudando ruínas, escreveu vários artigos e o livro

“Antiga História do Brasil de 1100 a.C. a 1500 d.C.”, publicado inicialmente em

Teresina, Piauí em 1928, pela editora Cátedra, do Rio de Janeiro. O livro é um

compêndio utópico sobre as viagens dos fenícios ao Brasil em que, as

excêntricas formações geológicas do Parque Nacional de Sete Cidades, no Piauí,

são transformadas em sete cidades fabulosas do império colonial fenício do além

mar. As pesquisas desvairadas de Ludwig Schwennhagen atrás de inscrições

rupestres, levou-o a imaginar a existência de várias cidades, fundadas da união

de fenícios e troianos no litoral do Nordeste, entre o Maranhão e a Bahia, das

quais a mais importante seria Tutóia, no delta do Parnaíba. Mas, Schwennhagen não

era o único a acreditar na lenda das sete cidades piauienses, pois o

conselheiro Tristão de Alencar Araripe, no seu livro “Cidades petrificadas e

inscrições lapidares no Brasil” (1887), também noticiou a “cidade petrificada

do Piauhi”, sem porém se pronunciar sobre as suas origens (BRITO, 2013; MARTIN,

2013; MARTIN, 1975).

Martin

(1975, p. 518) observou que, o próprio Aníbal Mattos, autor do livro “O homem

das cavernas de Minas Gerais” (1961) e um dos principais escavadores das

cavernas de Lagoa Santa, pesquisou a obra de Schwennhagen e seus congêneres a

respeito da possível colonização dos fenícios no Brasil, sem afirmar e nem

negar nada, considerando-os como trabalhos científicos.

Coutinho

(1995 apud SANTOS, 2005, p.57) citando o pesquisador Anthero Pereira sobre a

Pedra do Ingá, fez comparações das Itaquatiaras do Ingá com a suposta escrita

ideográfica usada na Ilha de Páscoa. Coutinho tenta em sua obra “Enigmas de

Sete Cidades”, decifrar os enigmas das Sete Cidades do Piauí, conseguindo

perceber nos grafismos encontrados naquele sítio arqueológico, a existência de

uma civilização megalítica, moldada em suposições sem base científica. O autor

também trabalha com a existência de uma escrita de natureza alfabética silábica

no Brasil pré-histórico, cuja escrita era exclusiva dos sacerdotes dessa antiga

cultura megalítica estrangeira.

Martin

(2013, p. 24) contou que o mito das sete cidades, também relacionado com a Ilha

Brasil, surgiu na península Ibérica no século VIII, quando um bispo católico,

fugindo da invasão sarracena que, em algumas versões é o próprio rei dom

Rodrigo, último da dinastia visigoda derrotada pelos árabes, embarcou em Lisboa

rumo ao Oeste chegando a uma ilha desconhecida, onde fundara sete cidades. A

estória começou a correr na cartografia anterior e imediatamente posterior aos

descobrimentos e assim, a lenda misturada a outras de origem indígena,

espalhou-se pelas Américas, atraindo aventureiros de todas épocas, sempre

procurando os mitos heroicos de norte a sul. O mito fenício custou caro à fase

mitológica da pré-história brasileira e as Itaquatiaras do Nordeste,

transformaram-se muitas vezes em inscrições fenícias.

Para

Almeida (2009, p. 77), Ladislau de Sousa Mello e Netto tutelou o mito da vinda

dos fenícios ao Brasil, quando escreveu “Investigações sobre a arqueologia

brasileira”, em 1885. De fato, contribuiu bastante para o mito fenício das

inscrições da Pedra do Ingá, a famosa inscrição fenícia da Paraíba,

supostamente achada em 1872, no inexistente lugar de Pouzo Alto, no Vale do

Paraíba do Sul, por um também inexistente Joaquim Alves da Costa que, teria

enviado uma carta anônima, acompanhada de um desenho das inscrições ao Marquês

de Sapucahy, presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do

Brasil. Ladislau Netto, então diretor do Museu Nacional, cento e oitenta dias

após o recebimento da carta, em abril de 1873, apresentou aos periódicos

cariocas “A Reforma” e “Jornal do Comércio”, o resultado de suas investigações,

em que a pedra original teria sido um monumento dos fenícios da antiga Sidônia.

O achado atraiu a atenção mundial de autoridades no assunto para,

posteriormente descobrir-se que, tratava-se de uma fraude.

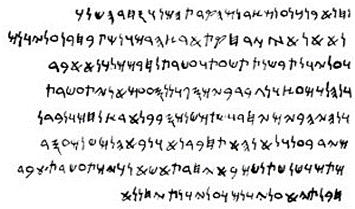

Imagem

1:

Cópia do texto da pedra fenícia da Paraíba de 1872.

Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_presen%C3%A7a_de_fen%C3%ADcios_no_Brasil#/media/Ficheiro:Paraiba-fac-simile.jpg>.

A

região do vale do Paraíba na época, era chamada de Paraíba do Sul, para

diferenciá-la do estado da Paraíba, no Nordeste do Brasil. Uma vez que, a

suposta inscrição fenícia nunca foi encontrada ao longo do rio Paraíba do Sul e

pouco depois, os meios de comunicação divulgaram uma cópia de inscrições

encontradas pelo engenheiro de minas Francisco Soares da Silva Retumba, na

Paraíba, então a Pedra do Ingá passou a ser a figura fenícia da Paraíba,

embora, o achado de Retumba tenha ocorrido em Pedra Lavrada, outro município

distante cento e quarenta quilômetros do Ingá. Com o tempo, passou a se falar

da inscrição fenícia da Paraíba que, acabou sendo identificada como a

enigmática Itaquatiara do Ingá, no estado da Paraíba, a mais famosa e

expressiva gravura rupestre do Brasil. Entretanto, as inscrições da Pedra do

Ingá, assim como as da Pedra de Retumba, não tem qualquer semelhança com a

suposta inscrição que teria sido copiada na cidade de Pouzo Alto (BRITO, 2013;

MARTIN, 2013; LANGER, 2000).

Brito

(2013) contou que o Sítio Arqueológico da Pedra de Retumba em Pedra Lavrada, na

Paraíba, foi primeiramente referenciado pelo naturalista Louis Jacques Brunet

por volta de 1858 mas, somente em 1886 o engenheiro de minas Francisco Soares

da Silva Retumba dirigiu ao presidente da província, um relatório onde

mencionava a existência de inscrições em uma grande pedra, no povoado de Pedra

Lavrada. Retumba copiou integralmente as inscrições, enviou em apêndice junto

com a carta e assim o desenho correu o mundo, tornando-se famoso. A Pedra de

Retumba atualmente encontra-se submersa numa represa do rio Seridó.

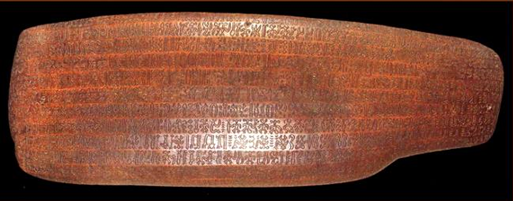

Imagem

2:

Cópia das inscrições da Pedra de Retumba.

Disponível em: <https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:sub-tradição,_Francisco_Soares,_Pedra_Lavrada_em_Jardim_do_Serid%C3%B3.png>.

Martin

(2013, p.27) considerou que, pode-se incluir também o Imperador dom Pedro II

como um dos primeiros arqueólogos do Brasil, pois influenciado pela Sociedade

de Antiquários de Londres, com visão classicista e heroica do mundo antigo e

pouco interessado na pobre arqueologia indígena, a autora considerou que:

O

imperador protegeu Ladislau Netto, facilitando-lhe os estudos na França, com a

secreta esperança de origens clássicas para os indígenas do seu país. Deve ter

recebido com alegria a notícia do achado da falsa inscrição fenícia da Paraíba,

assim como os quadros comparativos dos desenhos da louça de Marajó com antigas

línguas orientais, publicados por Ladislau Netto (MARTIN, 2013, p. 27).

Para Johnni Langer (2000, p. 83)

pesquisador de mitos fenícios no Brasil, aquela fraude foi intencional tendo

por objetivo desmoralizar a Academia Imperial ou, ao contrário, glorificar

algum dos seus membros, havendo quem diga que o próprio Ladislau Netto teria

forjado o engodo, procurando dar origem na antiguidade clássica para o povo

brasileiro. Langer (2000, p. 89) narrou que, Ladislau Netto enviou

correspondência a quatro estrangeiros residentes na capital, Rio de Janeiro,

todos com conhecimento epigráfico, comparando as suas respostas com a carta que

recebeu de Joaquim Alves da Costa e acreditou ter encontrado o autor da fraude,

porém, tratando-se de pessoa com alto prestígio social, preferiu nunca

mencionar o nome de sua suspeita. Por outro lado, Langer (2000, p. 88),

especulou que, alguns eruditos ligados ao Instituto Histórico e Geográfico

Brasileiro (IHGB) poderiam ter efetuado a fraude. Embora, além de Ladislau

Netto, apenas o imperador possuísse esparsos conhecimento de hebraico, o

diplomata conde de La Hure, era uma das poucas pessoas daquela época com

conhecimentos especializados em epigrafia e métodos arqueológicos modernos e

que, teve suas memórias com a interpretação da origem fenícia das inscrições da

cidade perdida da Bahia, contestada por Fernandes Pinheiro, primeiro secretário

da Revista IHGB. Em 1866, o conde de La Hure solicitou ao IHGB subsídios

financeiros para suas pesquisas arqueológicas, mas não obteve resposta, desde

então, sua intensa correspondência com os membros da Academia Imperial, cessou.

Esse poderia ter sido então, o motivo para La Hure forjar o documento, pois

pretendia desmoralizar a instituição que não apoiou suas teorias e trabalhos.

Além disso, colabora com essa hipótese, o fato do conde ter efetuado um estudo

geológico na região do rio Paraíba, explicando a localização da misteriosa

pedra.

Julgando que alguns caracteres da

gravação de Pouzo Alto se assemelhavam a letras do alfabeto fenício, Ladislau

Netto entre 1872 e 1873 dirigiu-se a Ernerst Renan e a Bargés, dois

orientalistas franceses que, acolheram a ideia do estudioso brasileiro, assim a

inscrição foi traduzida apresentando em um dos seus trechos o seguinte: “Esse

monumento de pedra foi por Cananeus Sidônios que para fundar colônias em país

longínquo, montanhoso e árido, sob a proteção dos deuses e deusas, puseram-se

em viagem no 19º ano de Hiram, nosso poderoso rei”.

Ladislau Netto impossibilitado de

localizar o proprietário do Sítio em Pouzo Alto e, reconhecendo na tradução

referências ao périplo de Hanon do

século VI a. C., a trechos bíblicos e ao Poemulus

de Plauto, valendo-se de hábil estratégia, conseguiu descobrir através da

imprensa do Rio de Janeiro “o autor da

falsificação, um orientalista residente no Rio de Janeiro”, daí a célebre Lettre à Monsieur Renan à Propós de

L’inscription Phenicienne Apocryphe Sumise en 1872 à L’Institute Histórique et

Etnográfique du Brasil, publicada em 1885.

Martin, (1975, p. 516) afirmou que, a

tradução mais difundida da suposta inscrição fenícia da Paraíba e similar a

dada por Renan, é a do professor norte americano Cyrus Gordon que, em 1968,

trouxe de volta a questão já quase esquecida das inscrições fenícias no Brasil.

Brito

(2013, p. 39) escreveu que, em 1968, o cientista norte-americano Cyrus Gordon,

autoridade em línguas mortas da Universidade de Brandeis, num trabalho

intitulado “The authenticity of the phoenician text of Parahyba” atestou a

origem fenícia das supostas inscrições de Pouzo Alto e traduziu o texto como o

relato de comerciantes fenícios, a serviço do Rei de Sidon, que teriam se

perdido durante uma tempestade na costa da África e aportado em terras

estranhas.

Martin (2013) contou que, Gordon considerou

a inscrição autêntica, porque ninguém poderia ter inventado vocábulos e formas

gramaticais fenícias desconhecidas em fins do século XIX. Contudo, nada

impediria que "o orientalista”, a quem Ladislau Netto acusa, sem citar o

nome, a copiasse de uma autêntica, encontrada em algum lugar do Mediterrâneo,

como a “estela moabita de Mesa”, descoberta em 1869, e com a qual tem

indubitáveis pontos de semelhança, criando-se assim a fraude que se arrastou

até os nossos dias. Eis aqui a tradução de Gordon:

Somos

filhos de Canaã, de Sidon, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta

distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e

deusas exaltados no ano 19º de Hiran, nosso poderoso rei. Embarcamos em

Eziongeber no mar Vermelho, e viajamos com dez navios. Permanecemos no mar

juntos por dois anos, em volta da terra pertencente a Ham (África), mas fomos

separados por uma tempestade e nos afastamos de nossos companheiros e assim

aportamos aqui, 12 homens e 3 mulheres. Numa nova praia que eu, o almirante,

controlo. Mas auspiciosamente possam os exaltados deuses e deusas intercederem

em nosso favor (MARTIN, 2013, p. 517).

Para

Martin (1975, p, 509) como a tradução de Gordon para as inscrições de uma

inscrição fenícia encontrada no Brasil no final do século XIX não parece

inventada, mas copiada de uma inscrição real, supõe-se que alguém a copiou de

um texto fenício, no anseio de agradar ao Imperador dom Pedro II, que era

aficionado à arqueologia e às antiguidades. Martin acha que, da mesma maneira

nasceu o mito da inscrição fenícia, para uns e indígena para outros, gravado na

imensa rocha chamada de "Pedra da Gávea", no Rio de Janeiro. A

inscrição da Pedra da Gávea foi traduzida pelo historiador amazonense Bernardo

Ramos como: "Tiro, Fenícia, Badezir Primogênito de Jethabaal",

contudo, não são mais do que desenhos na rocha produzidos naturalmente pelo

intemperismo.

De

acordo com Brito (2013, p. 85) a mais famosa pseudoinscrição do Brasil são as

fissuras, fendas e frestas enfileiradas, com três metros cada uma, esculpidas

numa parede de granito da imensa rocha no alto do morro da Gávea no Rio de

Janeiro (BRITO, 2013).

Brito

(2013, p. 85) comentou também que, no Sítio Arqueológico do Ingá, em frente ao

monólito principal, há um parede rochosa que parece ter sido entalhada pela mão

humana, no entanto, o fenômeno é resultado do intemperismo, trata-se também de

uma pseudoinscrição.

No

entanto, é o português Ferraz de Macedo (1886, apud MARTIN, 2013, p. 20), autor

de uma das mais antigas e raras obras da Pré-história brasileira, editada em

Lisboa, em 1886, simultaneamente em francês e português, sob o título

“Ethnogenia Brazilica, esboço crítico sobre a Pré-história do Brazil e

autochtonia polygenista baseado nas recentes descobertas archaeológicas da

América, apresentadas na exposição anthropologica do Rio de Janeiro em 1882”,

um dos maiores críticos da obra de Ladislau Netto. No livro Macedo tentou

demonstrar que Ladislau Netto era apenas “um plagiário descarado”, o qual teria

invadido na sua ausência, a casa de l'Epine, francês contratado pelo Museu

Nacional para desenhar as coleções egípcias e da cerâmica Marajó, para roubar

uma mala com manuscritos e depois denunciar l'Epine à polícia como ladrão.

Acompanham as afirmações de Macedo uma declaração do próprio l'Epine e outra da

sua anfitriã, ambas com autenticação de cartório e do consulado da França. No

segundo capítulo, Macedo prossegue enumerando os grandes plagiadores da

história e dentre esses estão Santo Inácio de Loyola e Ladislau Netto, denunciando

que, as tábuas comparativas das inscrições de Marajó com sinais mexicanos,

chineses e egípcios eram obra de l’Epine, conhecedor do chinês e do egípcio, e

não de Ladislau Neto que “mal falava francês e português”. Sobre isso, Martin

(2013, p. 21) opinou que, nem Ladislau Netto nem l'Epine, conheciam a escrita

chinesa ou egípcia e quanto ao domínio do francês, considera importante

observar que, Ladislau Netto foi aluno da tradicional e conceituada

Universidade de Sorbonne, onde obteve o título de Doutor em Ciências Naturais,

entre outras honrarias.

Martin (2013, p. 21) escreveu que, num

artigo na “Folha Nova”, publicado em 1885, o então diretor do Museu do

Amazonas, J. Barbosa Rodrigues, referindo-se a Ladislau Netto, escreveu: “Todo

homem, embora coberto pelo prestígio oficial e pelas lantejoulas, deve ter

honra, e deve defendê-la para mostrar que não é um caráter podre”. A autora

descreveu ainda que, o escritor sergipano Sylvio Romero, no artigo “O Sr.

Ladislau Netto e a archeologia brazileira”, com sarcasmo, ridicularizou os

trabalhos do sábio alagoano chamando-o de “beduíno anthropológico”, atacando-o,

também no obscuro assunto da inscrição fenícia apócrifa da Paraíba, para depois

o chamar de “audaciosíssima encarnação da fofice brazileira que se chama

Ladislau de Souza Mello e Netto” e continua com acusações dizendo:

[...]

Ladislau, acoroçoado por não sei que maligno demônio, entrou a hypnotisarnos em

chinês e egípcio, como já d'antes nos embasbacaria em phenicio e hebraico. É um

mágico [...] Elle, que é incapaz de escrever vinte linhas certas em francês,

elle, que mastiga mal a própria língua, arrotando agora quatro idiomas

orientais difficílimos, pertencentes a três grupos etnográficos diversos [...]

Onde e quando os estudou e quem foram os seus mestres? Da affirmação da

ignorância absoluta do diretor do Museu Nacional o Sr. Ladislau de Sousa Mello

e Netto em qualquer dos ramos das línguas orientais, tomo eu a responsabilidade

histótica ex auctoritate que fungor.

E para tanto, basta conversar com elle dez minutos... (MARTIN, 2013, p. 21)

Os rumos do que pretendia ser o maior

achado do século, começaram a convergir para mais um engodo científico. Através

de carta enviada para o “Novo Mundo”, em abril de 1874, o alagoano Ladislau Netto,

reconheceu pela primeira vez o caráter apócrifo da pedra fenícia, depois em

carta enviada ao seu orientador e amigo, Ernest Renan que, desde 1861, chefiava

a missão francesa de escavações na Fenícia e no ano seguinte, no seu artigo

“Inscrição Phenicia”, publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, em 8

de junho de 1875 e reproduzido cem anos depois, em artigo na Revista de

História (1975), da Universidade de São Paulo. Apesar disso, Ladislau Netto não

conseguiu livrar-se totalmente da fama de mentiroso e falsário, que o perseguiu

durante toda a sua vida e mesmo muitos anos depois da sua morte, ainda foi

violenta e injustamente atacado pelo paraibano Geraldo Joffily no artigo “A

inscrição fenícia da Paraíba”, publicado em 1973 na Revista de

História, chamando-o de falsário e mentiroso e afirmando que, motivado por

objetivos de autopromoção ou fama, o arqueólogo teria sido o maior beneficiado

pela divulgação do polêmico vestígio, além de insinuar que a falsa inscrição

fenícia havia sido urdida pelo imperador dom Pedro II (LANGER, 2000; MARTIN,

2013, MARTIN, 1975).

Em defesa de Netto, Martin (1975, p.

516) citou as palavras a ele dedicadas por Angyone Costa: "incidiu em

erros, que passavam como verdades no seu tempo, mas que não lhe diminuem o valor”.

Langer

(2000, p. 88), considerou que, a simpatia de Netto para com a vinda dos

navegantes semitas ao Brasil não era um caso isolado, pois na época, diversos

intelectuais e periódicos nacionais compartilhavam essa concepção e que, essa

falta de contextualização do período histórico, também levou o historiador José

Bittencourt, a equivocadamente julgar, o envolvimento de Ladislau Netto na

feniciologia não condizente com sua figura de “cientista rigoroso”.

Brito

(1988) narrou uma lenda contada e defendida pelos mais eruditos do Ingá que,

conta da vinda de estrangeiros ao Ingá, dizendo que a viagem foi feita por

fenícios que partindo do Oriente, passaram pelo sul da África chegando à costa

paraibana, de onde tomaram o rio Paraíba na sua foz em Cabedelo, subindo contra

a correnteza até alcançar um dos afluentes do rio Bacamarte e chegarem ao Ingá,

percorrendo ainda alguns quilômetros à frente, onde deixaram a embarcação por

falta de condições de navegabilidade.

No final do século XIX, as descobertas mais importantes para

a arqueologia brasileira aconteceram na Amazônia, onde Emílio Goeldi escavou as

famosas necrópoles de Cunani e K. Rath explorou os sítios da ilha de Marajó,

divulgando a bela cerâmica marajoara (BRITO, 2013).

Contudo,

o mito fenício não se acabou com Ladislau Netto e a suposta colonização fenícia

do Brasil insiste sempre em renascer. No final da década de 1960, o arqueólogo

francês Armand Laroche apontou correlações entre os signos do Ingá e a escrita

fenícia, protosinaica, etrusca e hitita. Na década de 1970, o mito fenício

brasileiro teve no Dr. Barata, presidente de um certo Grupo Arqueológico do

Ceará, um apaixonado defensor. Para o advogado Keyller Toscano de Almeida, as

inscrições do Ingá foram feitas por navegantes fenícios acidentalmente

aportados na Paraíba. O mito fenício brasileiro, chegou ao passado recente

tendo como defensores dom Henrique Onffroy de Thoron, José da Silva Ramos,

Bougard de Magalhães, o cônego Florentino Barbosa e o padre Francisco Lima,

além de Frederico Hats (BRITO, 2013; MARTIN, 2013).

2.2 A hipótese astronômica e a hipótese

da origem clássica

Em 1962 surge a primeira hipótese astronômica para a Pedra do Ingá, com o astrônomo amador José Benício de Medeiros, além de Francisco Octávio da Silva Bezerra e Alfredo Coutinho de Medeiros Falcão, pesquisadores do Centro Brasileiro de Arqueologia que, notaram uma certa repetição de símbolos fálicos e astronômicos nas inscrições (BRITO, 2013).

Ainda na década de 1960, também por influências dos

avanços na corrida espacial, surgiram teorias de que as Itaquatiaras do Ingá

revelam motivações astronômicas. Naqueles anos da viagem de Iúri Gagagarín ao

espaço sideral (1961) e do pouso da nave norte americana da Apolo XI na lua

(1969), assuntos relacionados ao espaço e a astronomia estavam em moda.

Em 1984, o já então dentista

Francisco Faria, sugeriu existir um zodíaco nos registros do Ingá (FARIA, 1987;

BRITO, 2013). Enquanto Brito (1988) cogitou em seu livro, a

possibilidade da linha com cento e catorze capsulares acima das inscrições no

painel vertical no monólito principal do Ingá, sejam configurações de um

calendário lunar.

As

inscrições na laje superior do monólito principal do Ingá e os glifos

existentes na laje lateral estimulam as especulações em torno de símbolos astronômicos.

A principal constelação identificada na chamada “tábua astronômica” da laje

lateral, é a constelação de Órion que, nos primeiros meses do ano, domina o céu

na caminhada de leste a oeste (BRITO, 1988).

O século XXI trouxe pesquisadores alicerçados em

padrões teóricos, Thomas Bruno Oliveira estudou as inscrições desde 2004 e as

considerou de objetivo pragmático, enquanto isso, Dennis Mota Oliveira propôs

que os sinais são puramente subjetivos e de fins mágico-religiosos, já Erik

Brito, supôs conter as inscrições do Ingá, um conjunto de fórmulas

fitoterápicas. Por fim, o antropólogo Carlos Azevedo que, estuda a Pedra do

Ingá desde 1961, defendeu a hipótese de que um povo sedentário e agrário

escreveu em linguagem geométrica, uma visão de mundo neolítica (BRITO, 2013).

Bernardo

Azevedo da Silva Ramos recolheu cerca de três mil inscrições do Brasil e de

outros países da América, para a sua obra de dois volumes intitulada

“Inscrições e tradições da América Pré-histórica especialmente do Brasil”,

publicada em 1939, no Rio de Janeiro. Na obra, Ramos defendeu que as inscrições

do Ingá são símbolos gregos paleográficos e ainda identificou os nomes de

alguns planetas e signos zodiacais escritos em grego, assim traduzidos: Helios (Sol), Selene (Lua), Ares (Marte),

Aphrodite (Vênus), Zeus (Júpiter), Taurus (Touro), Krios

(Carneiro), etc.". Foi exatamente defendendo a interpretação de Ramos, que

o padre Francisco Lima, outro adepto do vínculo helênico dos registros

rupestres do Ingá, jurou por sua fé de sacerdote, após ver a rocha onde se

encontra a inscrição, ter lido a palavra Helios,

em grego. Em 1953, o padre Francisco Lima publicou na Revista do Instituto

Histórico e Geográfico Paraibano, o artigo “Vestígios de uma civilização

pré-histórica”, onde aceita a vinculação dos gregos com as Itaquatiaras do Ingá

(ALMEIDA, 2009; MARTIN, 1975).

Martin

(1975, p.520) achou insólito e surpreendente que o padre Francisco Lima,

historiador de reconhecido mérito, jurasse sobre sua fé de sacerdote – infide sacerdotis et gradus mei - que as

inscrições nas Itaquatiaras do Ingá se tratavam de letras gregas: "Vi

várias letras gregas destacadas ou conjugadas, mas perfeitamente legíveis, em

baixo relevo, rasgadas em plena rocha". Para Martin (1975) qualquer um

que, diante das insculturas do Ingá, tentasse encontrar semelhanças com letras

fenícias ou hieróglifos egípcios, daria apenas mostras de ignorância, alienação

científica ou, como o padre, de ingenuidade.

O artista plástico Nivalson Miranda,

disse em um vídeo documentário que, a Pedra do Ingá é um monumento tumular

erguido por um sumo sacerdote egípcio que, cruzou o oceano para sepultar uma

amada do faraó (BRITO, 2013).

Em 3 de julho de 1977 o jornal A

União noticiou que, os franceses Louis Pauwels e Jacques Bergier, na obra “O

despertar dos mágicos”, anunciaram duas mil coincidências entre os glifos das

Itaquatiaras do Ingá e o egípcio antigo (BRITO, 2013).

Em 21 de agosto de 1977, o jornal

O Norte registrou a visita do professor egípcio Fathi Sehea da Universidade de

Quebec no Canadá, que descobriu “entre os ideogramas insculpidos na rocha do

Ingá, um mapa reproduzindo o rio Nilo e outro símbolo parecido com os da

hieroglífica faraônica, a famosa “flor de lótus dos templos de Karnak e Luxor”

(FARIA, 1987).

De acordo com o jornal O Norte de

4 de março de 1979 que, divulgou a visita feita a Pedra do Ingá, pelo

arqueólogo japonês Yu Massarru Mori, na sua coleta de documentação

cinematográfica para exibição na televisão nipônica, o Dr. Mori “não emitiu

opinião sobre o significado dos desenhos gravados” (FARIA, 1987).

Na

década de 1980, o utópico pesquisador Gabriel

Baraldi (1988 apud BRITO, 2013, p.63), sugeriu que a mensagem do Ingá está

invertida, pois a pedra teria sido virada pela força das enxurradas. Baraldi

afirmou ainda ter comparado sons da língua hitita com o tupi-guarani e que, as

Itaquatiaras do Ingá seriam um testemunho irrefutável de uma civilização

proto-hitita que floresceu na América e que, depois viajou para o Velho Mundo.

Brito

(2013, p. 32) indignou-se mediante a absurda explicação do pesquisador Gabrieli

Baraldi, autor do livro “Os Hititas Americanos” que, imaginou um cenário

“juliverniano” para a ornamentação do monumento do Ingá, dizendo que as

inscrições foram gravadas através de um molde aplicado por alta pressão

mecânica sobre a rocha, a partir da lava de um vulcão próximo que, foi

canalizada artificialmente para este fim por sociedades proto-hititas

americanas.

Naquela época, Luiz Galdino (1988 apud BRITO, 2013, p. 63)

propôs que as inscrições das Itaquatiaras do Ingá, representariam um sistema

ideográfico de culturas pré-clássicas.

2.3 Degeneracionacismo,

neodegeneracionismo e a hipótese da origem alienígena

A

bastante difundida “teoria degeneracionista” lançada pelo botânico Karl

Frederich Phillip von Martius em 1839 sugeria que, povos “civilizados”

estrangeiros chegaram as Américas, sendo os indígenas nativos, descendentes

degenerados dessa cultura civilizadora original. Com a inclusão de novos

adeptos, a nova teoria passou a ser conhecida como “neodegeneracionismo”, pois

passou a considerar que os próprios indígenas nativos tinham uma cultura

superior que, definhou com o tempo (BRITO, 2013).

Para

Funari; Noelli (2021) a teoria do degeneracionismo, muito influente nos meios

intelectuais brasileiros até pouco tempo atrás, foi difundida a partir das

publicações do naturalista Karl Frederich Phillip von Martius, que percorreu o

interior do Brasil para pesquisar informações sobre a fauna e a flora, entre

1817 e 1820. Martius divulgou suas ideias sobre o degeneracionismo em 1839, mas

foi apenas em 1845 que essa teoria passou a ser conhecida no Brasil, quando foi

publicado o seu ensaio "Como se deve escrever a História do Brasil",

vencedor de um concurso realizado pelo IHGB. O naturalista adotou ideias que estavam

em moda desde o século XVIII entre certos círculos intelectuais europeus, como

explicar as diferenças entre os animais das Américas, qualificando-os como

inferiores e aberrações, em relação aos animais do Velho Mundo. A partir dessa

ideia, formulou a tese de que as populações indígenas que ocuparam as Américas

eram originalmente "desenvolvidas", tendo como modelo os astecas, os

maias e os incas, em virtude das suas arquiteturas monumentais, das densas

populações e da agricultura em larga escala, porém, ao descerem dos frios

planaltos andinos, os incas teriam adentrado à floresta tropical, ambiente

considerado inóspito para humanos, passando então por um contínuo processo de

degeneração, com a desintegração da cultura material, da organização social e dos

valores morais, pois acreditava-se que o clima quente e úmido da floresta

induziria a promiscuidade sexual, resultando numa contínua formação de novos

povos cada vez mais degenerados e com línguas cada vez mais diferentes,

explicando assim, a imensa dispersão geográfica dos falantes de várias línguas,

a exemplo dos povos tupis e jês. Martius achava que a semelhança entre as

distintas línguas devia-se a uma separação recente, portanto esses povos não

seriam muito antigos, bem como defendia que a degeneração levaria os indígenas

à extinção, tese imediatamente adotada pelos intelectuais brasileiros do século

XIX e que perdurou intensamente até a década de 1970, inclusive influenciando o

pensamento de antropólogos famosos como Darcy Ribeiro e de órgãos governamentais

como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI.

Ao

contrário do que afirmava Martius e seus seguidores, cujas principais teorias

foram descritas no livro “O mundo novo” de Antonello Gerbi, publicado em 1996,

para Funari; Noelli (2021, p. 53) e outros estudiosos, a vida na floresta

tropical não resultou em estagnação e decadência, pois a riqueza dos ambientes

tropicais da América do Sul proporcionou a criação e a descoberta de numerosos

alimentos e objetos de uso cotidiano e ritual, além da possibilidade da criação

e variação de muitas práticas sociais, políticas e econômicas, incluindo a

criação de ricos acervos mitológicos e de uma variada cosmologia.

Em

1966, o historiador Horácio de Almeida em sua obra “História da Paraíba”

atribuiu a sociedades pré-históricas desaparecidas de cultura superior à dos

indígenas, a autoria do monumento do Ingá (BRITO, 2013).

Em 1953, o historiador paraibano Clóvis

dos Santos Lima publicou na Revista do Instituto Histórico e Geográfico

Paraibano, o artigo “As Itacoatiaras de

Ingá”, onde apresenta uma versão autóctone da origem dos sinais que, são

creditados aos herdeiros de uma civilização ameríndia decadente (ALMEIDA,

2009).

Mas,

para Brito (2013) surgiu em 1956 com o jovem Francisco Carlos Pessoa Faria, a

primeira “teoria neodegeneracionista” das inscrições nas Itaquatiaras do Ingá,

quando publicou em artigo jornalístico que, teriam sido os sinais do Ingá

talhados por uma raça indígena em fase de decadência que, viveu naquela região

em idade remotíssima.

Martin

(1975, p. 521) considerou que, a ideia de atraso cultural do índio brasileiro e

a crença de que os europeus encontraram os remanescentes de uma antiga cultura

superior em estado de decadência física e moral, é insinuada ou claramente

exposta por muitos autores, como pode-se concluir das palavras de Clóvis Lima:

"Se não encontramos ao tempo da descoberta da América o nosso indígena num

grau de civilização mais adiantado, ao contrário, muito atrasado, deve-se à

involução da raça através de milênios, tempo em que nem mesmo o granito

resistiu”.

Ao

longo do tempo, diversas conjecturas foram lançadas a respeito da autoria das

inscrições, apesar disso, alguns pesquisadores preferiram atribuir os

petróglifos do Ingá ao grupo indígena que ocupava a região da bacia do rio

Paraíba durante a colonização, os Cariri (ALMEIDA, 2009; FARIA, 1987).

No entanto, o missionário Martinho de

Nantes que, em 1671 conviveu com os Cariri, escreveu que aqueles indígenas eram

“sem escrita e sem arte” (BRITO, 2013).

Faria

(1987, p. 44) escreveu que, os estudiosos que se dedicaram ao enigma da autoria

das Itaquatiaras do Ingá se dividem em dois grupos: os alienistas e os

autoctonistas. Alguns alienistas admitiam a obra estrangeira de navegadores

gregos, hebreus, egípcios e fenícios aportados no Ingá intencional ou

acidentalmente muito antes de Cabral, outros alienistas argumentavam que as

inscrições expressam refinados conhecimentos astronômicos, os quais só poderiam

ter sido transmitidos por civilizações extraterrenas. Entre os autoctonistas,

alguns defendiam a autoria aborígene para as inscrições da Pedra do Ingá, mas

divergiam quanto a datação, significação dos grafismos e quanto a própria

autoria específica, dentre esses, um grupo minoritário representado por

Koch-Grünberg, Alfredo de Carvalho e Luciano Jacques de Morais defendiam que as

inscrições são resultado do ócio e da preguiça hereditária dos indígenas,

desprovidas de valor etnográfico e de significação simbólica. Outra corrente

autoctonista acreditava ter florescido no Brasil uma antiquíssima civilização

aborígene avançada que, entrou em declínio após ter atingido o apogeu cultural

e material e dessa forma, os indígenas aqui encontrados pelos europeus seriam

os herdeiros decadentes daquela civilização, sendo algumas Itaquatiaras os vestígios

materiais daquela cultura. Esses autoctonistas em defesa de sua raça troncal,

invocaram o parecer do argentino Florentino Ameghino que, defendia ter o homem

moderno surgido na Argentina, expresso pela frase: “A América é a pátria

original do homem”.

Florentino

Ameghino, estudioso argentino do século XIX, sustentava que, o homem moderno

teria surgido na Argentina, dali espalhando-se por todo o mundo. Essa proposta

foi contestada e abandonada nas primeiras décadas do século XX,

estabelecendo-se uma visão predominante de que o homem chegou às Américas

através do estreito de Bering (FUNARI; NOELLI, 2021).

Do

exposto, é possível aprimorar para melhor explicar a divisão proposta por Faria

(1987) para os estudiosos da autoria das inscrições das Itaquatiaras do Ingá,

classificando-os em três correntes de pensamento: os alienistas que, creditavam

a seres extraterrenos a autoria das inscrições das Itaquatiaras do Ingá; os

degeneracionistas que, atribuíam a uma civilização alóctone, clássica e

avançada que teria florescido na América em um tempo imemorial, a autoria dos

petróglifos do Ingá, sendo os indígenas nativos, descendentes degenerados dessa

cultura fundadora original e os autoctonistas ou neodegeneraconistas,

seguidores do estudioso argentino do século XIX, Florentino Ameghino que,

imputavam a uma antiquíssima civilização aborígene avançada formada pelos

próprios ameríndios, que se desenvolveu nas Américas e que, entrou em declínio

após o apogeu cultural e material, a autoria dos glifos, sendo os indígenas

encontatados pelos europeus, os decadentes herdeiros daquela civilização. Outro

grupo de autoctonistas, admitiam terem sido os silvícolas dos povos Cariri

–Tapuio que habitavam a região, os artistas das inscrições das Itaquatiaras do

Ingá.

Em 1924, Alfredo de Carvalho e o geólogo

Luciano Jacques de Morais coletaram e ilustraram registros rupestres,

publicando o clássico “Inscrições Rupestres no Brasil”, abordando basicamente

as regiões do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Esses autores formaram um grupo

de pensamento que, defendia a hipótese dos registros rupestres serem “o

resultado dos despostos ociosos de sucessivas gerações de indígenas,

desprovidas de valor etnográfico e de significação simbólica” (BRITO, 2013,

BRITO, 2013; FARIA, 1987).

Martin

(1975, p. 524) disse que, a simples diversão ou o entretenimento de índios sem

ter o que fazer, os lundus homini,

como foi definido pelo francês Brunet, a serviço de Pedro II, não parece uma

explicação lógica para a autoria dos petróglifos brasileiros, pois gravar

aqueles petróglifos no gnaisse duríssimo, no meio do rio para matar o tempo,

não deveria ser nada divertido.

Já Faria (1987) e Brito (1988) disseram

que, não reconheciam as gravações do Ingá como produto do passatempo ocioso e

do espírito brincalhão e esportivo de nossos indígenas, diferente do que

acreditavam Alfredo de Carvalho e Koch-Grüenberg, entre outros.

Brito (2013) discordou que, os registros

do Ingá seriam uma atividade infrutífera, produto do ócio dos indígenas e sem

maiores consequências ou pretensões, mas antes disso, o produto de uma

atividade com propósito pré-determinado e sobre os quais, nem mesmo os

indígenas souberam decifrar seus significados aos colonizadores europeus.

Martin

(1975, p. 520) disse que, a teoria autoctonista foi formulada por Domingo

Margarinos e Clóvis Lima, entre outros idealizadores de uma raça troncal,

originada nas Américas, como uma escrita primitiva universal que, propagada

pelo mundo originou a escrita fenícia, hebraica, árabe, egípcia, chinesa e

grega. Margarinos, fiel seguidor de Florentino Ameghino, o criador do

paleoíndio autóctone terciário, escreveu em sua obra “Muito Antes de 1500”:

A

paleoepigrafia brasileira e a paleoepigrafia americana são absolutamente

autóctones, aborígenas, originárias do Brasil e da América, berço originário da

grande raça troncal que foi a primeira a falar essa língua também primitiva,

universal, e a traçar essa escrita, também primitiva, universal, mais tarde,

muito mais tarde, levada aos confins orientais da Ásia, que as propalou por

todo o mundo e daí essa semelhança, essa identidade, que as fez, portanto supor

fenícias, hebraicas, árabes, egípcias, gregas ou chinesas. As Itacoatiaras de

Ingá falarão mais alto pela sua maior complexidade e perfeição e,

principalmente, pela sua posição geográfica. Saberão todos que elas representam

ainda o testemunho do fastígio, da cultura e da civilização de homens de eras

distantes, culturas reveladas através de desenhos murais, de baixo relevo,

pinturas de cerâmica e símbolos (MARTIN, 1975, p. 520).

Para Funari; Noelli

(2021) o termo “paleoíndio” denota uma noção ambígua e pouco explícita, sendo

atualmente muito usado para rotular populações mongoloides datadas de doze a

quinze mil anos before present (BP[5]).

Surgiu quando acreditava-se que todos os indígenas das Américas eram

mongoloides e foi usado para descrever as populações do final do Pleistoceno e

do início do Holoceno, sociedades de caçadores coletores, ou seja, que ainda

desconheciam a agricultura. Contudo, o termo foi usado por estudiosos como

Walter Neves para designar grupos anteriores e diferentes dos mongoloides, ou

seja, de biótipo semelhante aos africanos e aborígenes australianos.

Martin

(1975, p. 521) narrou que, a escola autoctonista partidária da existência de

culturas superiores existentes no Brasil há milênios, posteriormente

degeneradas, teve no alagoano Alfredo Brandão, um defensor de imaginação fértil

que, admitiu em sua obra “A Escripta Pré-histórica no Brasil” de 1937, a

existência de uma língua e de uma escrita primitiva universal. Brandão, depois

de levantar a hipótese de que as inscrições brasileiras sobre rochas, são a

escrita mãe de todos os sistemas atualmente existentes e usando o sistema boustrophedon, passa a decifrar e

traduzir algumas das inscrições do país conhecidas em sua época, entre as

quais, dedica especial atenção à pedra lavrada da Paraíba. Para Brandão, a

inscrição forma signos mnemônicos isolados, sem conexão entre si, formando

temas e assuntos diferentes e apesar de não conhecer os sinais pessoalmente,

uma vez que se baseou nas inscrições da Pedra de Retumba, aventurou-se a

traduzir um grupo deles, nos quais encontrou um sentido cosmogônico. Eis aqui a

tradução: "O Senhor Deus Mbú, o grande criador, semeou os germes, fecundou

a terra e fez surgir o fogo, e fez surgir o homem (ou a planta)".

Martin

(1975, p. 522) alertou que, possivelmente a tradução de Alfredo Brandão não se

referia à inscrição de Ingá, já que ele a citou em sua obra “A Escrita

Pré-histórica

Brasil”

de 1937, como "pedra lavrada da Parahyba” e embora alguns dos sinais

desenhados por Brandão em seu livro, podem ser identificados na Pedra do Ingá,

poderiam ser também de outra inscrição paraibana, descoberta pelo engenheiro de

minas Francisco Soares da Silva Retumba que, aliás, tem sido confundida

repetidas vezes com as Itaquatiaras do Ingá e considerou que, seja qual for a

inscrição a qual Brandão se referiu, a tradução é totalmente absurda.

Martin

(2013, p. 26) descreveu que o livro de Brandão está dedicado à memória de

Ladislau Netto, “o sábio archeologo patrício que primeiro procurou interpretar

as inscrições pré-historicas do Brasil” e seguindo os passos do mestre, Brandão

já começa com os temas preferidos dos protocientistas, ou seja, o mito da

Atlântida e as escritas de civilizações perdidas representadas nos rochedos do

Brasil. Dá, porém, um passo à frente e se filia ao grupo dos que acreditam que

“os caracteres do Brasil sejam uma escripta pré-historica pertencente a uma

civilização primitiva” e portanto, separa os registros rupestres brasileiros da

filiação púnico-semítica, considerando-os manifestação de uma língua primitiva

universal e de uma escrita primitiva também universal “mãe de todas as escriptas e de todos os

alphabetos modernos”. Essa escrita resultava da longa evolução do grafismo para

representar o pensamento, evoluindo em certas regiões, estacionando em outras,

até desaparecer, que foi o que teria acontecido com os nossos aborígenes.

No tempo em que os pesquisadores do

mundo todo, preocupavam-se com os registros do Ingá, o professor Alfredo

Coutinho de Medeiros Falcão escreveu na Revista Brasileira de Arqueologia,

número 1, sobre as opiniões dos estudiosos que tiveram acesso aos petróglifos:

A maioria dos

estudiosos que examinaram grande parte dessas gravações se filia ao grupo que

atribui à obra de populações indígenas locais. Entre estes destacamos Ladislau

Netto, Angione Costa, Teodoro Sampaio, Retumba, Branner, Alfredo de Carvalho e,

o etnólogo alemão Koch-Grüenberg, para citar apenas alguns. Mas, é portanto,

desde logo, citar-se o geólogo brasileiro Dr. Luciano Jacques de Morais, que

reuniu a opinião de vários autores afeitos ao estudo de tais gravações. Com

bases nesses elementos e nas suas próprias observações, acaba concluindo,

enfática e taxativamente, que “as inscrições rupestres do Brasil devem ser

atribuídas aos indígenas, e são o resultado dos desportos ociosos de sucessivas

gerações”. Cita o autor, constantemente, o estudioso Alfredo de Carvalho, dando

ênfase especial ao que este transmite como informação obtida do etnólogo

Grüenberg. Este pesquisador alemão permaneceu em íntima convivência com os

indígenas brasileiros, concluindo nessa sua longa experiência de dois anos com

os silvícolas, “serem as inscrições principalmente manifestações esportivas de

um ingênuo senso artístico, e raras vezes, ou nunca possuírem significação

intencional”. Diz Koch-Grüenberg que “os sulcos não são produto de trabalho

contínuo e diligente de um indivíduo e sim a coparticipação sucessiva de muitos

e talvez mesmo de gerações”. Da mesma forma se pronuncia Martius (BRITO, 1988,

p. 49).

Em outro trecho esclarecedor Alfredo de

Carvalho é citado por Luciano Jacques:

Da mesma forma

que o indígena, em horas de ócio, se arma dum pedaço de carvão e traça, nas

paredes de sua choupana, figuras as mais multiformes, assim também o aspecto do

paredão liso duma rocha o tenta ao exercício duma arte infantil. Em vez do

pedaço de carvão, serve-se duma pedra aguda e esboça um desenho qualquer.

Tempos após um outro indígena passa pelo mesmo lugar, fere-lhe a vista a figura

traçada na superfície escura da rocha e, obedecendo ao instinto de imitação, pega

duma pedra e, brincando, vai aprofundando os contornos do desenho original.

Outro indígena segue seu exemplo e assim por diante, cada vez mais se

pronunciam os sulcos e, pouco a pouco, talvez, só depois de muitas gerações,

chegam a ter a profundidade hoje tão admirada pela maioria dos investigadores e

por eles consideradas como resultado de lavor prodigioso dum só individuo, ou

atribuídos a um grau de cultura superior ... (BRITO, 1988, p. 49).

O professor Alfredo Coutinho em seu

artigo comentou ainda que, o estudioso de algumas das gravações lapidares da

Paraíba, Teodoro Sampaio, foi citado por Angione Costa por discordar do parecer

do indigenista Koch-Grüenberg, classificando essas gravações como obras do

trabalho ocioso dos índios. Disse Teodoro Sampaio das inscrições que examinou:

Maior valor se

lhes deve atribuir do que a de simples lundus

homini produto sem significação, de mero passatempo ou de recreação de

selvagens ociosos. As inscrições lapidares na América Latina acodem a um

sentimento religioso e, no Brasil, a mais das vezes tem um caráter funerário

acessório das necrópolis do gentio primitivo. Encontram-se nas penédias, nas

encostas de serra, nos penedos isolados, nos rochedos à margem dos rios

encachoeirados e nos lugares e cavernas que serviam de cemitério de índios”

(BRITO, 1988, p. 50).

Angione Costa esclareceu por outro lado que, Teodoro Sampaio terminou

atribuindo as inscrições lapidares que examinou ao povo Gê, presumindo que esses, banidos da bacia Amazônica, desceram pela

costa à procura de passagem para o sertão, aonde se instalaram, longe do grupo

invasor que os perseguia, vivendo em diferentes regiões, divididos em tribos,

das quais se distinguem os representantes encontrados pelos europeus que, nem o

tempo e o trato dos civilizados conseguiram extinguir (BRITO, 1988, p.50).

Martin

(1975, p. 536) discordou da opinião poeticamente expressa de Angyone Costa,

quando, ao se referir aos petróglifos brasileiros, disse:

Grito

de dor ou de amargura, pedido de alimento ou de socorro, indicação de caminho

ou de cemitério, brinco inocente de criança ou ordem imperativa de mando,

pedido de paz, reclamo de fêmea, angústia ou tortura, as inscrições são

problemas à margem, são questões, quando muito, laterais, no programa da nossa

arqueologia (MARTIN, 1975, p. 536).

Para

Martin (1975, p. 537) não é verdade que a "pretensa escrita" dos

petróglifos, como disse Angyone Costa, não ofereça nenhum valor documental,

pois é uma parte pouco compreendida, mas nem por isso menos importante, da

arqueologia brasileira, assim é preciso buscar nos registros a vida espiritual

do indígena e não na mensagem indecifrável dos súditos do rei Salomão,

mistificando através de tentativas absurdas para demonstrar cientificamente,

origens remotas, fantásticas e desconhecidas de civilizações chegadas do Velho

Mundo, para as primitivas povoações indígenas do Brasil.

Segundo

Martin (1975, p. 536) os petróglifos paraibanos, esculpidos pela pouco

conhecida região do Cariri, denotam uma profunda capacidade de abstração, própria

de culturas em estágio cultural agrícola, com uma carga espiritual complexa de

mitos e crenças mágicas, à semelhança das pinturas e gravuras esquemáticas que

aparecem em ídolos e monumentos megalíticos do neolítico europeu, formando

parte do conteúdo espiritual dos povos aborígenes do Brasil e constituindo um

todo com sua cultura material que, deve ser protegida e estudada e não ser

deixada de lado, porque seria negar uma parte importante da mente e da cultura

humanas.

Brito (1988, p.54) contou que, José

Anthero Pereira Junior em uma série de trabalhos sobre os litógrafos da

Paraíba, publicados na Revista do Arquivo Municipal da Prefeitura de São Paulo,

investiu decididamente contra os conceitos de estudiosos como Alfredo de

Carvalho e Koch-Grüenberg, dizendo que: “Tal conclusão, apressamo-nos a

declarar, diz respeito à famigerada

teoria de que sendo o índio por natureza indolente, não poderia gravar a pedra pelo que a profundidade dos traços

era explicável pela colaboração de muitas gerações”.

Em outro trabalho, Alfredo de Carvalho,

fiel seguidor do sábio alemão, replicou:

Pereira Junior,

diante do monumento megalítico do Ingá, chega a ser patético quando afirma: “É

ela o monumento arqueológico brasileiro de maior valor em seu gênero e, embora

a sua origem seja ainda presa do mistério, a sua presença é uma afirmação, é

argumento valiosíssimo a anteposto à

teoria dos que negaram, dos que ainda negam a possibilidade de uma cultura de

nível mais elevado a povos que habitaram terras brasileiras. É ela um documento

lavrado em pedra, é uma credencial legítima da cultura da gente que a insculpiu

(BRITO, 1988, p.54).

Ao

longo dos anos 1960 a doutrina etnonímia de Leon Clerot gerou muitos adeptos

entre os estudiosos da arqueologia brasileira como o poeta Gonçalves Dias,

Alfredo Brandão e Arthur Bernardo Ramos. A teoria foi usada como método para

classificar testemunhos pré-históricos de acordo com suas supostas referências

etnográficas, por isso, foi também acatada pela arqueóloga Gabriela Martin e

pelo historiador Josemir Camilo. Curiosamente mais tarde, muitos seguidores de

Leon Clerot a exemplo de Balduíno Lélis, Carlos Azevedo, Francisco Faria, Ruth

Trindade de Carvalho, Gabriela Martin e Cleide Erice Pinto Neves, abandonaram a

ideia de atribuir aos Cariri a autoria para as inscrições nas Itaquatiaras do

Ingá e opinaram que a autoria das inscrições na Pedra do Ingá remonta a

sociedades pré-históricas (BRITO, 2013).

Em

1969, o engenheiro, arqueólogo e etnógrafo amador paraibano Leon F. R. Clerot,

publicou “30 anos na Paraíba - memórias corográficas e outras memórias” (1969),

com registros rupestres feitos entre as décadas de 1940 e 1950, onde concordava

com a versão autóctone, sendo o primeiro a atribuir aos índios Cariri a autoria

para as inscrições nas Itaquatiaras do Ingá e para quem, os petróglifos

“parecem indicar a fixação de uma sequência de ideias” que, “marcariam, talvez,

roteiros testemunhos de sua passagem e de sua fixação” (ALMEIDA, 2009; FARIA,

1987).

Para Brito (2013), Martin (2013) e Santos

(2009) o indígena brasileiro só se tornou “índio” a partir do ano 1500, pois a

unificação das nações indígenas como "índios" é como disse Darcy

Ribeiro, em seu livro “Os índios e a Civilização” (1970): "índios por

autodeterminação, já que não sabem a que tribo se filiam". Antes da

chegada dos europeus, existiam no Brasil uma miríade de povos indígenas e ainda

se sabe muito pouco sobre os grupos humanos proto-históricos da América do Sul

que antecederam os indígenas e como faltam referências sobre os povos indígenas

do Cariri Velho, não é prudente filiar às Itaquatiaras do Ingá à cultura

Tapuio-Cariri, porque essa hipótese está baseada na controversa etnogeografia

do território brasileiro formulada por historiadores antigos, já que, nenhum

documento colonial é capaz de relacionar os grupos étnicos que ocuparam a

Paraíba no tempo que antecedeu a chegada dos europeus.

O

uso do termo “índio” para descrever os habitantes das Américas tem sido

discutido, já que essa foi a terminologia usada pelos europeus para os povos

que aqui encontraram e que, supuseram equivocadamente serem da Índia. Portanto,

como não há relação direta entre os habitantes das Américas e os habitantes da

Índia, também os termos “paleoíndio” ou “paleoautóctones” não resolvem a

questão, pois a própria noção de autoctonia é problemática, uma vez que,

ninguém é autóctone na América e todos os seres humanos, inclusive os índigenas

vieram da África (FUNARI; NOELLI, 2021).

Falando em um evento para empresários espanhóis e argentinos e ao primeiro-ministro da Espanha Pedro Sánchez, durante um evento na Casa Rosada, o presidente da Argentina Alberto Fernandéz, disse: “Os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós os argentinos, chegamos de barcos. E eram barcos que vieram de lá, da Europa”. Fernández falava sobre as relações entre seu país e a Europa quando fez a citação, declarando-se um "europeísta" e bajulando os empresários europeus. Fernandéz disse estar citando o poeta mexicano Octavio Paz, vencedor de um Prêmio Nobel de Literatura, mas na verdade mencionou um trecho da letra da música “Llegamos de los barcos” lançada em 1982 pelo músico argentino Litto Nebbia. A letra da música diz: "Los brasileros salen de la selva / Los mejicanos vienen de los indios / Pero nosotros, los argentinos / Llegamos de los barcos". Possivelmente, o presidente se confundiu com a frase “os mexicanos descendem dos astecas, os peruanos dos incas e os argentinos, dos navios”, esta de autoria do poeta mexicano. Diante da repercussão negativa, o presidente argentino pediu desculpas através de mensagens em redes sociais mas, enquanto isso, o presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro replicou, com diversas fotos entre os indígenas brasileiros nas redes sociais e a palavra “selva” (G1 MUNDO, 2021. Há um dito popular da tradição oral portenha que diz: “Quando um argentino deseja cometer suicídio, salta do alto do seu próprio ego”.

Brito (2013) contou que o Sítio Arqueológico da Pedra de Retumba em Pedra Lavrada, na Paraíba, foi primeiramente referenciado pelo naturalista Louis Jacques Brunet por volta de 1858 mas, somente em 1886 o engenheiro de minas Francisco Soares da Silva Retumba dirigiu ao presidente da província, um relatório onde mencionava a existência de inscrições em uma grande pedra, no povoado de Pedra Lavrada. Retumba copiou integralmente as inscrições, enviou em apêndice junto com a carta e assim o desenho correu o mundo, tornando-se famoso. A Pedra de Retumba atualmente encontra-se submersa numa represa do rio Seridó.

O professor Jacques Ramondot, um dos fundadores da Sociedade de Pesquisas Arqueológicas da França que, dedicou-se por alguns anos ao estudo das Itaquatiaras do Ingá, particularmente acreditou que o painel do Ingá fosse obra de uma população autóctone pré-histórica que, habitava a região muito antes dos indígenas conhecidos: “uma população de raça diferente, talvez dessa raça branca tão falada na América do Sul, fundadora das culturas pré-incaicas, cujos vestígios foram encontrados em vários lugares do continente”. O professor concluiu conforme começou: “Resta-nos uma indagação a respeito dessa raça e da sua origem”. Ramondot disse que as inscrições do Ingá poderiam representar o testemunho de um culto primitivo às forças da natureza ou, a transmissão gráfica para a posteridade da visita de astronautas aos indígenas da região e que, gostaria de acreditar em sonhos extraterrestres, ou de pelo menos, ter provas suficientes para concluir que as inscrições do Ingá foram feitas por seres de outros planetas (BRITO, 1988, p. 46).

Para o escritor e cronista paraibano Antônio Freire, citado

por Faria (1987, p. 49), autor de “Revoltas e Repentes” (1974) os lavores do

Ingá “não foram insculpidos por um índio qualquer” e são “o produto de

civilizações alienígenas aportadas aqui em épocas remotíssimas”.

Em

1969, o hoteleiro suíço Érick Von Daniken lançou o best-seller “Eram os Deuses Astronautas?”, em que cogitava serem os

deuses astronautas que, num passado longínquo teriam visitado a Terra. Brito

(2013, p. 41) deduziu que, nos anos 1970, Daniken publicou uma foto da Pedra do

Ingá num dos seus livros, dizendo tratar-se de um indicio da presença de antigos

cosmonautas na região, tornando-se o primeiro a sugerir esta hipótese para as

inscrições do monólito do Ingá. A partir da década de 1970, predominou então a

ideia de que “civilizações extraterrenas” teriam sido as responsáveis pelas

inscrições lavradas na Pedra do Ingá.

Na década de 1980 surgiu um novo plantel de pesquisadores e junto com

esses, novas e antigas concepções sobre a ornamentação do monumento. Faria

(1987) afirmou em sua obra “Os Astrônomos Pré-históricos do Ingá” que, “foi

invocada a hipótese de serem aquelas inscrições provas materiais de contatos

aborígenes com civilizações extraterrestres na pré-história”. Faria (1987, p.

42) argumentou com o relato que, no século XVII, os indígenas do Maranhão

disseram ao padre capuchinho francês Yves D-Évreaux (2009) que, os petróglifos

daquele lugar eram obra do grande marata, ente misterioso e divino.

Brito (1988) baseado na existência dos

registros rupestres, propôs usar as teorias científicas para supor a presença

de enviados de outro mundo galáctico, capazes de transportar-se em velocidade

superior à da luz, desembarcando diante da Pedra do Ingá e registrando sua

passagem através de escritos cujos significados, ainda hoje, vão além do

conhecimento humano e argumentou que, quando os portugueses foram informados

sobre as inscrições do Ingá, verificaram que os indígenas Cariri que habitavam

a região, ainda viviam na idade da pedra polida, desconhecendo os metais ou

qualquer outro instrumento capaz de realizar, com sucesso, os simétricos e

profundos traços de perfeito talhe e excelente polimento, por isso, para o

autor, a ideia da presença de extraterrestres no Ingá, embora pareça absurda,

não deve ser abandonada.

Brito (2013, p.42) escreveu que, o jornalista Gilvan de

Brito, em seu livro “Viagem ao desconhecido”, lançado em 1988, elencou

pesquisadores para apresentar múltiplas interpretações, identificando nas Itaquatiaras do Ingá, configurações astronômicas e

astrológicas e ao mesmo tempo em que considera o monumento lítico um possível

santuário ou túmulo, postula que, as Itaquatiaras do Ingá estariam relacionadas

com o lendário continente de Atlântida, a extraterrenos e as pirâmides egípcias

para, finalmente, através de elaborados cálculos matemáticos sugerir um

calendário lunar, uma multiplicidade por três, uma fórmula de produção de

energia quântica para viagens a velocidade da luz, além de registros de

explosões nucleares e foguetes de propulsão, contidos nas inscrições do

monumento do Ingá.

Brito

(2013, p. 32) criticou Gilberto dos Santos que, presidiu o Centro Paraibano de

Ufologia e atribuiu a autoria dos petróglifos do Ingá, a visitantes celestes

que teriam burilado a rocha de gnaisse usando raio laser. Sobre isso, o

historiador pensa que, cosmonautas tecnologicamente capazes de fazer viagens

intergalácticas, não se ocupariam em gravar símbolos em rudes rochas para a

posteridade.

Brito

(2013, p. 41) escreveu que, em 1996, o jornalista Pablo Vilarrubia Mauso que,

visitou muitos sítios arqueológicos da Paraíba financiado pelo Governo do

Estado, tendo escrito matérias em revistas espanholas e publicado o livro

“Mistérios do Brasil”, teria dito que em

uma de suas visitas à Paraíba, numa noite de luar, a insônia levou-o a Pedra do

Ingá e que, de frente ao monumento teve

uma “projeção mental”, na qual viu um astronauta alienígena orientando os

indígenas sobre o uso de pistolas que, acionadas gravavam na rocha as

inscrições.

Mais tarde em 2018, estiveram no Brasil duas grandes celebridades da ufologia mundial, Érick Von Daniken e o apresentador Giorgio Tsouklos, os quais em diversas entrevistas mencionaram a Pedra do Ingá, que foi então exibida na série do programa “Alienígenas do Passado” do canal Americano History (MOTA, 2020).

2.4 O mito de Sumé e o mito do Pâebirú

Vasconcelos

(1865 apud METRAUX, 1950, p. 51) em sua “Crônica da Companhia de Jesus do

Estado do Brasil” contou que, segundo a tradição corrente entre os tupinambás,

haviam estes recebido, em tempos imemoriais, a visita de homens brancos,

vestidos e barbudos, que:

Diziam